LEGNANO DURANTE LA GRANDE GUERRA

Domenica 4 novembre, Legnano celebra l'anniversario della Vittoria nella guerra mondiale 1915-18 - Il prof. Restelli rivive quegli anni soffermandosi su alcuni aspetti locali...

Il prof. Giancarlo Restelli: un'altra pagina di storia dedicata i lettori di LegnanoNews

Il prof. Giancarlo Restelli: un'altra pagina di storia dedicata i lettori di LegnanoNews

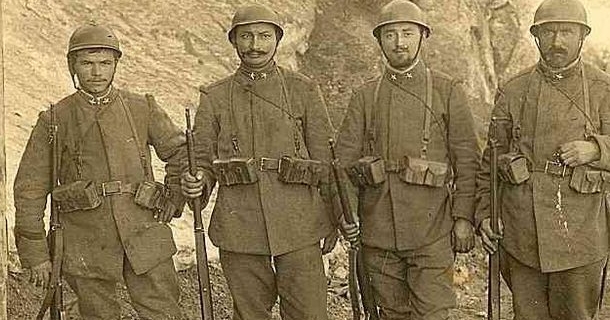

Il 4 novembre 1918 si concluse la Grande Guerra italiana: la vittoria contro l’Austria-Ungheria fu pagata a caro prezzo: 680.000 morti, mezzo milione di mutilati e mezzo milione di morti a causa della pandemia influenzale “Spagnola”.

Un’intera generazione di giovani italiani mandata al massacro per conquistare città italiane, Trento e Trieste, ma anche territori dove la presenza italiana era fortemente minoritaria, Alto Adige e Istria; fonte poi di tensioni politiche, prevaricazioni nazionaliste e tragedie non rimarginabili (le Foibe e l’esodo giuliano-dalmata finita la seconda guerra mondiale).

Di questa memoria tragica il fascismo al potere dopo la Marcia su Roma tenterà di impadronirsene in chiave nazionalistica con le cerimonie all’Altare della Patria del 4 Novembre 1922.

All'inizio della Grande Guerra (maggio 1915) Legnano contava 28.757 abitanti, avendo registrato l'anno precedente un aumento record di 1.532 unità in relazione alla domanda di manodopera richiesta dalla fiorente industria legnanese.

Nel periodo precedente la guerra Legnano aveva 210 industrie per un numero di operai pari a 10.165, di cui 6.750 dediti al tessile.

Da tali dati emerge che Legnano era al quinto posto tra i maggiori centri industriali italiani nel ramo tessile, dopo Milano (29.388 addetti), Torino (20.455), Monza (11.171) e Napoli (9.809).

A differenza delle altre cittadine industrializzate dell'hinterland milanese, Legnano risultava l'unica ad avere una vera dualità di produzione, ovvero sia il tessile che la meccanica.

Gli anni che precedettero la Grande Guerra furono quindi per Legnano molto importanti, poiché il “borgo” legnanese, secondo le statistiche, ebbe il primato di incremento della popolazione in Lombardia.

Un'evoluzione che portò la piccola cittadina ad avere grandi bagni pubblici, una piscina, un poligono di tiro, una biblioteca, un ospedale, una palestra nonché nel 1913 una squadra di calcio, ovvero l’ ”Associazione Calcio Legnano”.

L'entrata in guerra avvenne il 24 maggio del 1915 ma la vita a Legnano sembrò inizialmente scorrere tranquilla tanto che il 12 giugno 1915 venne eseguito il collaudo della tratta tramviaria Milano–Legnano-Busto. Infatti gli amministratori della società da poco nata, la STIE (1912), svilupparono la linea a trazione elettrica sostituendo la vecchia vaporiera Gamba de Legn.

Oltre alle crescenti ordinazioni belliche gli industriali legnanesi dovettero affrontare la combattività della classe operaia.

Gli operai scesero in piazza a più riprese per ottenere un aumento dei salari. Infatti il Legnanese fu in prima linea nello sciopero indetto il 4 settembre 1915, rispondendo all'appello lanciato dalle federazioni tessili e delle Camere del Lavoro di Gallarate, Legnano e Busto Arsizio, pubblicato sul giornale “La lotta di classe”. Un appello che non risulterà inascoltato visto che sciopererà la quasi totalità delle maestranze.

Il 28 settembre si tenne un incontro mediato dalle autorità municipali, con a capo il sindaco Attilio Agosti, in carica dal 1902. Gli industriali erano rappresentati dall'on. Carlo Dell'Acqua, gli operai erano invece difesi da un esponente sindacale per ognuna delle città in sciopero (Legnano, Busto Arsizio e Gallarate).

L'assemblea finì con un nulla di fatto, tuttavia le industrie dovettero cedere concedendo aumenti nell'ordine del 10-20 per cento dopo che gli operai indissero un altro sciopero, stavolta di cinque giorni a cui parteciparono ben 30.000 operai.

Nel frattempo l'illuminazione elettrica incominciò a diffondersi a Legnano, tanto che nel 1915 la maggior parte della città risulterà servita di impianti luminosi, grazie anche all'aiuto della Tosi che fornì numerose turbine per la produzione di corrente elettrica.

Negli anni del conflitto numerosi edifici di Legnano si trasformeranno in ospedali militari, come l'Istituto delle suore canossiane “Barbara Melzi” e la scuola elementare “Carducci”, edificata nel 1913.

Nell’ottobre del 1915 nell’Istituto “Maria Giulia Amigazzi” (questo l’antico nome dell’attuale Istituto “Barbara Melzi”) sono ospitati i primi soldati: si tratta di 85 militari. Tra Legnano e Tradate (sede di un altro istituto diretto da Madre Amigazzi), fino al termine del conflitto la media dei degenti non scese mai al di sotto delle 130-140 presenze. Sempre nella struttura di Madre Amigazzi nel 1918 furono istituiti corsi per militari degenti analfabeti.

L’ospedale cessa di esistere a partire dal giugno del ’19 dopo avere ricevuto una medaglia d’argento al merito da parte della Croce Rossa per l’opera svolta. Soldati feriti al fronte furono ricoverati anche all’interno di alcuni padiglioni dell’Ospedale civico.

Sempre durante gli anni della guerra in una palazzina di Via Bissolati (angolo Via Verri), sede decenni fa del Liceo di Legnano, fu realizzato un centro di rieducazione per mutilati di guerra con applicazione di protesi.

Un discorso a parte meriterebbe la Franco Tosi che durante il conflitto convertì tutta la sua produzione nelle commesse militari. Fu uno sforzo imponente, per certi versi straordinario, di cui ci rimangono un centinaio di fotografie che probabilmente pochi conoscono.

Grazie ai Maestri del Lavoro di Legnano e alla passione di alcuni docenti dell’Itis “Bernocchi”, qualche anno fa queste fotografie sono state messe in Internet.

Invitiamo il lettore a non trascurare queste importanti testimonianze della Prima guerra mondiale a Legnano.

http://www.museoindustrialelegnanese.it/Franco_Tosi/storia.html

La Franco Tosi vide in questi anni una forte ascesa e se nel 1913 gli operai erano 3.000, nel 1915 salirono a 5.000 unità.

Già in previsione degli avvenimenti le officine della Tosi erano state ampliate e trasformate: per esempio lo stabilimento ex-Wolsit, dove venivano fabbricate biciclette, fu destinato alla produzione di materiale bellico.

La Franco Tosi collaborò sia con l'esercito che con la marina: essa costruì granate di piccolo e medio calibro, bombe da trincea di diversi calibri, cannoni da 149 del tipo lungo, con la consegna di uno al giorno, bombarde per l'esercito, torpedini da blocco e da getto contro i sommergibili. E poi ancora granate da mina e bombe di varie grandezze per aeromobili, apparecchi per la produzione di idrogeno per i dirigibili, barche in ferro per il Genio militare, motori d'aviazione di tipo Isotta Fraschini da 200 c.v., apparati motori costituiti sia da turbine sia da motrici a vapore comprese le caldaie; motori diesel per sommergibili, per cacciatorpediniere e torpediniere; motori per rimorchiatori, dragamine, navi-cisterna; apparati motori completi per navi da guerra e per piroscafi mercantili con motori a stantuffo; turbine a vapore e motori ad olio pesante, il cui rendimento fu giudicato un primato tecnico.

La Franco Tosi collaborò sia con l'esercito che con la marina: essa costruì granate di piccolo e medio calibro, bombe da trincea di diversi calibri, cannoni da 149 del tipo lungo, con la consegna di uno al giorno, bombarde per l'esercito, torpedini da blocco e da getto contro i sommergibili. E poi ancora granate da mina e bombe di varie grandezze per aeromobili, apparecchi per la produzione di idrogeno per i dirigibili, barche in ferro per il Genio militare, motori d'aviazione di tipo Isotta Fraschini da 200 c.v., apparati motori costituiti sia da turbine sia da motrici a vapore comprese le caldaie; motori diesel per sommergibili, per cacciatorpediniere e torpediniere; motori per rimorchiatori, dragamine, navi-cisterna; apparati motori completi per navi da guerra e per piroscafi mercantili con motori a stantuffo; turbine a vapore e motori ad olio pesante, il cui rendimento fu giudicato un primato tecnico.

L'azienda legnanese arriverà alla fine del conflitto a contare in tutto 7.000 operai e diventerà famosa anche all'estero quando finita la guerra molte unita navali saranno vendute in America Latina.

Nonostante l’ampiezza delle commesse militari (la Cantoni ricevette molte ordinazioni di divise militari e materiale tessile), le condizioni di vita della classe operaia peggiorarono durante gli anni della guerra.

Nel 1917 a Legnano ci furono alcune manifestazioni capitanate dai socialisti, con momenti di forte tensione. Le rappresentanze operaie, oltre a richiedere nuovi aumenti dei salari, protestavano per la scarsezza del cibo. Ad aggravare la situazione bisogna ricordare che nel corso della guerra gli operai furono sostituiti da manodopera infantile e femminile la cui retribuzione era inferiore rispetto a quella maschile; ciò non fece altro che acuire le tensioni.

In concomitanza della disfatta di Caporetto (ottobre 1917), il torrente Olona straripò provocando vasti danni nelle campagne e nelle industrie localizzate nei pressi del fiume: Mottana, Cantoni, Ratti e Bernocchi. L'altezza delle acque era tale da invadere Corso Garibaldi e Corso Magenta, trasformandole in un enorme pantano.

A ciò si aggiunse l'epidemia di Spagnola che colpì in pieno l'Italia in quell'anno e che toccò gravemente anche il Legnanese tanto che nel 1927 la popolazione, seppure in tendenziale ascesa, si attesta intorno ai 30.000 abitanti, aumento risibile rispetto al 1915 se si considera che tra il 1881 e il 1924 (anno in cui il re Vittorio Emanuele III conferisce a Legnano lo status di città), la popolazione passa da circa 8.000 a più di 29.000 abitanti.La cittadina tuttavia già guardava al dopoguerra. Mentre infatti il Paese sembrò piombare nel caos, il senatore Antonio Bernocchi incaricò il prof. Egidio Assi di studiare la fondazione di una Scuola professionale di primo grado ed operaia inaugurata nel 1919 (diventerà l’attuale Istituto Professionale “Bernocchi”), mentre nel frattempo veniva dato il via alla costruzione di quello che sarà l'Istituto Tecnico “Dell'Acqua”.

Legnano non vedrà mai direttamente la guerra, come la maggior parte della popolazione civile italiana, fatta eccezione per coloro che abitavano vicino alla frontiera orientale; tuttavia pagò duramente il suo tributo di sangue e di sofferenze alla patria.

I soldati di Legnano morti in guerra furono circa 480, a cui dobbiamo aggiungere 188 dispersi che fanno ascendere ulteriormente il numero delle vittime. Dobbiamo considerare che la popolazione nel 1915 non raggiungeva le 29.000 unità!

Difficile quantificare il numero di feriti e i mutilati (sicuramente molto alto), tanto che nacque nel 1919 in via Pietro Micca 1 la Sezione Mutilati ed Invalidi di Guerra.

Oggi al centro del Cimitero di Corso Magenta sorge un grande monumento (Cappella-Ossario dei Caduti, inaugurato nel 1921, architetto Aristide Malinverni), che ricorda i nomi dei legnanesi che sono morti nella Grande Guerra. Tra di loro c’è anche il soldato Attilio Solbiati, fratello di mia nonna, Lina Solbiati.

Nella cripta dello stesso monumento sono conservate le spoglie di un’ottantina di soldati dell’Impero austro-ungarico morti nel 1919 probabilmente a causa della pandemia influenzale Spagnola, che uccise ancora finita la guerra.

Accanto a loro vi sono le spoglie di alcuni soldati della nostra città. Tra i più giovani ci sono ben quattro soldati nati nel 1899 (i famosi Ragazzi del ’99) e il soldato Silvio Galli, classe 1900, morto a diciassette o diciotto anni poche settimane prima della fine della guerra. Il più “vecchio” di loro aveva appena ventisei anni.

Intanto Legnano cambiava pelle durante la guerra anche perché ospitava una variegata popolazione non residente, tra cui una nutrita colonia (qualche centinaio di persone) di profughi proveniente dalle zone di guerra, una compagnia contraerea in pianta stabile, svariati soldati che a Legnano sostavano durante le licenze, i trasferimenti o le convalescenze, un certo numero di soldati dell’esercito austro-ungarico di etnia slava ricoverati nelle strutture ospedaliere (il numero esatto è impossibile desumerlo dalle fonti disponibili), svariato personale medico, laico e religioso, in forza del fatto che la città costituiva un importante polo di assistenza gestito dalla CRI.

La guerra finì il 4 novembre 1918 e per Legnano si presentò un futuro incerto. Nonostante le aziende si fossero arricchite con la guerra, ora che essa era finita non restava che riconvertire la produzione industriale generando altri scioperi e proteste a causa della disoccupazione e della miseria.

Ma questa è un'altra storia.

Bibliografia

– Giorgio D'Ilario; Egidio Gianazza, Augusto Marinoni, Marco Turri, “Profilo storico della città di Legnano”, Edizioni Landoni 1984

– Giorgio Vecchio e Gianni Borsa, “Barbara Melzi. Una canossiana nella Legnano dell’Ottocento”, Ancora 2000

– Alcune informazioni mi sono state fornite da Mattia Gnemmi, neo laureato e ricercatore storico, che ha ultimato un’ampia e originale ricerca sulla città di Legnano durante la Grande Guerra: “Memoria, celebrazione e culto dei caduti della Grande Guerra nella città di Legnano”, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 2011

Per leggere interamente la ricerca di Mattia Gnemmi sulla Legnano nella Grande Guerra:

http://restellistoria.altervista.org/pagine-di-storia/prima-guerra-mondiale-2/legnano-nella-grande-guerra-tesi-di-laurea-di-ma

Giancarlo Restelli

restellistoria.altervista.org/author/admin/

“Nelle umane cose

non ridere

non piangere

non maledire

ma capire”

Spinoza

In homepage, immagine ripresa da Fare Legnano

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.